МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ветки вербы можно оставить в доме или сжечь, по традиции их освящают на Вербное воскресенье, это «грустный праздник», потому что верующие кроме торжества Иисуса Христа вспоминают о том, что через несколько дней встречавшие его в Иерусалиме люди просили его распять, считает врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

В Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных церковных праздников. Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой стране независимость, — и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм и освящают ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Освящение верб как правило проходит накануне, в субботу.

«Вербы в храмах освящают по-разному — и утром в день праздника, и накануне вечером. Изначально освящали пальмовые ветви, но у нас это вербы. Вообще освящение верб – это просто благочестивая традиция и даже если мы не освятим в этот день пальмы, вербы и так далее, не поставим эти веточки у себя дома — ничего страшного не случится. Поскольку веточки освященные, лучше их на помойку не выкидывать, лучше сжечь. У меня есть ваза, в которой я храню веточки вербы, обновляю раз в год, на праздник», — сказал РИА Новости иеромонах Феодорит.

Он также назвал праздник Входа Господня в Иерусалим «грустным». «Вообще этот праздник достаточно грустный, потому что люди, которые кричали «осанна», приветствуя его, через три дня начали кричать «распни, распни». Это их отступление от Бога. То есть в воскресенье мы празднуем торжество Спасителя, но при этом вспоминаем о том, что на следующий день начинается Страстная неделя – страсти (страдания) Христовы. Такой вот грустный праздник», — заключил собеседник агентства.

В пятницу завершился Великий пост (первая его часть – четыредесятница). После двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста — Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, — рыбу.

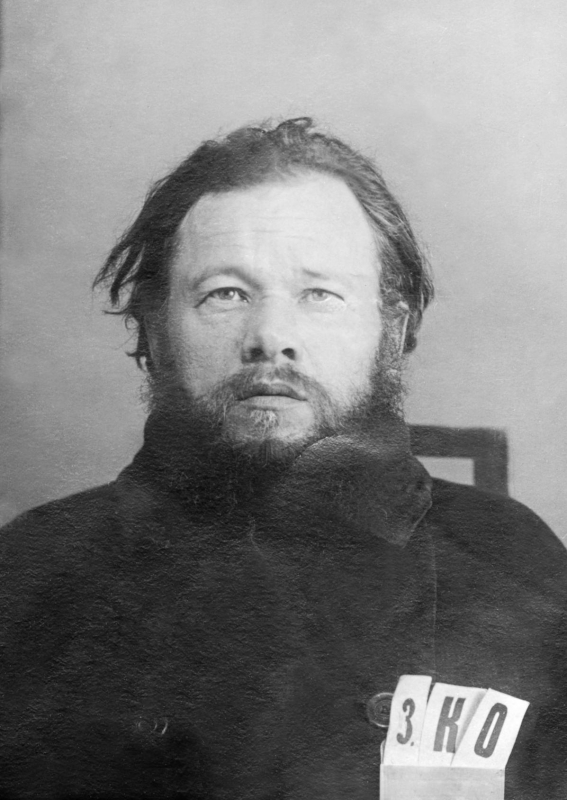

Послушник Сергий (Крестников).

Послушник Сергий (Крестников).